di Pino RENDE Arsac Centro Divulgazione Agricola n°11

L’allevamento delle api da parte dell’uomo, al fine di ottenere il miele e la cera ha sicuramente una tradizione molto antica, come testimoniano Virgilio nelle Georgiche, Plinio nella Naturalis Historia e Columella nel De re rustica.

Una tecnica semplice e primordiale

Basata sull’osservazione del comportamento degli insetti in natura, l’apicoltura ha mantenuto praticamente inalterati i sui semplici dettami fino all’avvento della modernità, in quanto per la sua esperienza di raccoglitore, maturata fin da epoche precedenti all’avvento dell’agricoltura, l’uomo ben sapeva che in primavera le api sciamavano, ed era questo il momento in cui si potevano raccogliere gli sciami nel bosco per costituire le famiglie, mentre in estate i favi si riempivano del miele bottinato delle api, il cui quantitativo raggiungeva il suo massimo alla fine di questa stagione. A questo punto, l’estrazione del miele e della cera avveniva distruggendo la famiglia e uccidendo le api, utilizzando la combustione dello zolfo. Separata la cera che doveva essere purificata, il miele raccolto, anch’esso contenente molte impurità, era torchiato in un torchio e successivamente colato facendolo filtrare per gravità attraverso la tela grossolana di un sacco appeso.

Secondo la tecnica in uso nelle masserie regie del regno di Napoli agli inizi del Trecento, questa raccolta dei prodotti dell’alveare durante le annate più favorevoli, si realizzava due volte l’anno nell’arco della stagione estiva: una prima volta in corrispondenza del solstizio d’estate, “in festo Sancti Iohannis” (24 giugno), ed una seconda entro la fine del mese di settembre, così da ottenere in tutto 3 libre di cera meno 1/3 (vendibile a 14 grana la libra), e sei rotoli di miele (vendibile a 3 grana il rotolo), da cui si potevano ottenere in totale 3 tareni per ciascun “cuparello apum”. Nel caso invece, di un’annata meno favorevole, dall’unica raccolta che si realizzava in corrispondenza della festa di San Giovanni, era da attendersi una rendita unitaria di solo 1 tareno e 10 grana, considerata la produzione di 1 libra e 1/3 di cera e 3 rotoli di miele ottenibile da ogni cupello.

In ogni caso, comunque, era prevista la custodia degli alveari da parte di un addetto e la disponibiltà per gli insetti di un’adeguata fioritura per il loro pascolo e di acqua, mentre per smielare le arnie villiche si prescriveva di procedere “cum fumo”, estraendo con il miele anche tutte le api esistenti “in fundo cuparelli”.[i]

La rigorosa sorveglianza dell’alveare da parte di un addetto, si rendeva necessaria anche per evitare che le api sciamassero inavvertitamente, allontanandosi dall’alveare per far ritorno nei boschi, come evidenzia il Fiore verso la fine del Seicento: “Sovvente avviene, che non bastando i destinati ministri al raccorre dell’api, quando dalle madri ripartite in soverchianti coloniette, prendono congedo, vanno a mettersi ne’ boschi: e quivi mellificando, non di rado avviene che l’alberi tagliati per altro affare, sgorgano ubertosi rivoletti del dolcissimo liquore, con pari utile, che diletto, potendo sembrare che nella Calabria anche le spine sono melliflue.”[ii]

Alla metà del Cinquecento a Melissa, gli “Alvara de ape piene” si valutavano 4 carlini “lo pezzo”, mentre “Un barrile di mele” valeva 3 ducati,[iii] e ancora nel Settecento il consumo di questo prodotto era particolarmente diffuso. A riguardo, nell’annata 1703-1704, il monastero di Santa Chiara di Crotone, che contava al tempo 24 clarisse, 3 novizie, 4 converse e 16 educande, si approvigionò di 167 rotola di miele, mentre le 13 monache che vi risiedettero durante il 1758-1769, assieme al miele, consumarono anche lo zucchero.[iv]

Alveari domestici

L’utilizzo di arnie villiche dette “cuparelli”, “cupelli” o “Cupi dell’Ape”[v] in relazione alla loro struttura cava, è documentato nel Crotonese già durante il Medioevo, quando questo termine che identificava l’alveare, compare nell’onomastica di Policastro, dove la casa del quondam Leone Koupellos (Λέoντoς Koυπέλλoυ) è richiamata in un atto del marzo 1196.[vi]

Costituite da un recipiente cavo all’interno del quale, similmente a ciò che avveniva in natura, la famiglia delle api poteva costituire il proprio favo fatto delle caratteristiche cellette di cera, queste arnie erano costituite da vecchi barili, oppure da “tronconi” cavi di legno o da “suveri”, utilizzando a tale scopo la corteccia della quercia da sughero (Quercus suber L.) che, per la sua leggerezza, consentiva uno spostamento più agevole dell’alveare. Il 20 luglio 1617, Laurella Capicchiano di Policastro, vedova del quondam Joannes Rizza, donava al figlio chierico Giulio Rizza, in maniera così da poter attendere alla “scola di humanita”, “trenta Copelli pieni di ape, et mele consistenti in barili, tronconi, et suveri”, posti dentro l’orto dell’altra sua figlia Giulia Rizza,[vii] mentre, nell’inventario dei beni del quondam Paulo Varveri di Policastro, fatto il 26 giugno 1634, risultavano “nove barili vacanti di tener ape” e “quattro trunconi di tener ape”.[viii] Tra le spese sostenute durante il 1760 dalla venerabile chiesa di Sant’Anna presso “Massa Nuova”, troviamo: “Per dieci barili che bisognano per li Cupelli d. 01:80”.[ix]

Questi alveari erano tenuti prevalentemente negli orti e nelle vigne, in prossimità dell’abitato,[x] ma non mancano casi in cui li troviamo nell’abitato stesso, come si evidenzia agli inizi del Seicento in questo documento.

4 luglio 1616. Volendo entrare come monaco nel monastero della Santa Spina, Vespesiano Pantisano, alla presenza di Joannes Thoma Richetta, procuratore del venerabile monastro della “santiss.me marie spinis”, e dei frati dell’ordine di S. Francesco d’Assisi, congregati con il campanello nel “rifettorio”, donava al detto monastero i suoi beni, tra cui: una casa palaziata consistente in “una sala con due Cammare”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santo dimitri”, “et una potiga contigua” vinella mediante, gravata del peso di carlini 16 annui alla baronessa di Cotronei; mentre tra i beni mobili figuravano “tre ciarre grandi due di tenere oglio, et una di mele” e “Copelli sei che sonno sopra detta potiga”.[xi]

La tendenza a mantenere gli alvevari in luoghi poco distanti dalle case, o presso le stesse abitazioni, può essere messo in relazione alla facilità con cui questi potevano essere rubati oppure saccheggiati, come risulta testimoniato, ad esempio, nelle campagne di Santa Severina.

Nell’agosto del 1620, A Pietro Gio. Carpentiere di Santa Severina, assieme a furti di frutta e alla devastazione di alcune piante, esistenti nella sua vigna posta in loco detto la Valle del Giardino, “li furno aperti dui cupelli, et pigliatoli lo mele di dentro”, mentre nel mese di luglio dell’anno successivo, a Gio. Jacobo Vaccaro furono rubati “molti cupelli pieni di apie” esistenti nella sua vigna.

Le cose non andarono meglio in questo periodo a Baldassarro Novellise, la cui casa posta nella sua possessione nel loco del territorio della città detto “ponticello”, nel 1622 fu scassata e derubata degli attrezzi agricoli ivi riposti. In questa occasione, nel “giardinello deli cupelli” furono scassati “sei cupelli fracassando le casse di d.i cupelli che si perderono l’ape” ed il Novellise, come gli altri suoi sfortunati concittadini, fu costretto a chiede l’intervento dell’arcivescovo, affinché fossero pronunciate le “monitioni” di scomunica, tanto nel territorio della città di Santa Severina, che in quello del suo casale di Scandale.[xii]

Una maggiore sicurezza nella conduzione dell’attività apistica era offerta, invece, dai luoghi abitati più distanti dalle aree urbane che, a volte, potevano ospitare anche alcune centinaia di alveari in un unico apiario (“Copelliera”), come riscontriamo nel caso della “taverna” posta in località “Li Ponticelli in distretto, e Tenim.to” della città di Crotone, la quale risultava “Consistente di Podere in Terre Vacue, Vigne, Alberi fruttiferi, Copelliera, di presente esistente in Copelle seu Case di ape numero dueCento, ed suo Casino con diversi membri, ed edifici con Chiesa Rurale.[xiii]

Cera bianca e cera rossa

Le notizie che è stato possibile rintracciare documentano che, analogamente a quanto possiamo constatare più in generale, nel Crotonese la cera era distinta in genere in due qualità principali: la cera bianca e la cera rossa.

La “cera rubea” o “russa”, corrispondente alla qualità meno purificata e quindi più scura, era destinata correntemente per produrre candele che, assieme a quelle di “sivo”[xiv] e alla “deda”,[xv] servivano per le necessità d’illuminazione dell’ambiente domestico, come testimonia un atto del 24 maggio 1607, in cui si evidenzia che l’università di Policastro era tenuta al “soccorso” della compagnia spagnola “che resiede in questa t(er)ra”, dovendo sopportare anche le spese “di legna, Candele, oglio, acqua et altre cose nicessarie” ai bisogni dei soldati.[xvi]

La cera rossa era anche un prodotto largamente utilizzato dai notari che se ne servivano per munire di sigillo gli atti (“Sigillo pendenti in cera rubea”),[xvii] come dimostrano i conti dell’erario di Crotone relativi all’annualità 1517-18, dove figurano in più partite, le spese sostenute dall’università per l’acquisto di carta per scrivere e di cera rossa: “Item per carta et cera russa per fi al p(rese)nti di tari uno et grana due dico d. 0-1-2”, “Item per carta ad grana Cinque lo caterno et per Cera tari uno et grana doi dico d. 0-1-2”, “Item per Cera russa et Carta grana sei dico 0-0-6”.[xviii]

Un altro impiego della cera rossa molto diffuso era quello destinato alla produzione di “voti” che i fedeli lasciavano nelle chiese quando chiedevano le grazie. Tale uso, sicuramente molto antico, che prevedeva di portare in chiesa una forma fatta di cera del membro malato di cui si chiedeva la guarigione, risulta documentato in occasione della visita alle chiese di Santa Severina compiuta dal vicario generale nel 1559, quando, nella cappella di Santa Anastasia in cattedrale, furono rinvenuti molti “vota Cerea” che risultavano offerti quotidianamente dai fedeli ex voto alla Santa Vergine Anastasia, consistenti in “votis” ed in alcuni “toreis”.[xix]

Tale uso è documentato anche relativamente alla chiesa di Sant’Anna presso “Massa Nuova” nel 1760, quando troviamo: “Per Cera Rossa delli Cupelli di S. Anna, venduta d. 1:60. Per Cera Rossa pervenuta da’ voti d. 1:20.”[xx]

Nell’ambito ecclesiastico la cera aveva comunque il suo utilizzo più vasto per la produzione di candele, candelotti e ceri che, assieme alle lampade alimentate a olio, ardevano sopra gli altari di tutte le chiese, per mantenere sempre viva la luce della fede, in maniera da sconfiggere così le tenebre dell’oscurità. A tale scopo, fin dal Medioevo, il “censo” dovuto in segno d’obbedienza alla maestà della Chiesa, in ragione della protezione che essa concedeva agli ecclesiastici, fu corrisposto da questi ultimi attraverso l’offerta di un ben determinato quantitativo di cera bianca elaborata, ossia “biancheggiata”,[xxi] “piis Usibus”,[xxii] stabilito sulla base del valore dei benefici ricevuti.

Come documentano gli atti dei sinodi, che si conservano presso l’archivio arcivescovile di Santa Severina a cominciare dal maggio 1564, tutti coloro che detenevano benefici nell’ambito diocesano della città, erano tenuti a pagare un censo all’arcivescovo nel giorno in cui ricorreva la consacrazione della cattedrale dedicata a Santa Anastasia. Per antica consuetudine medievale, questo censo detto “jus cattedratici” o “presente”, obbligava ogni beneficiato, personalmente o attraverso un proprio procuratore, a comparire “cum censu cerae librarum […]” innanzi all’arcivescovo, consegnando la dette libre di cera oppure il corrispettivo del loro valore in carlini d’argento.[xxiii]

Possiamo formarci una idea circa la spesa relativa al consumo di cera nell’ambito dei bisogni ecclesiastici, attraverso i conti del monastero di San Francesco di Paola di Roccabernarda relativi al decennio 1735-1745, dai quali rileviamo che non risulta annotato alcun acquisto di miele (ma compaiono quelli di “zuccaro”), mentre sono ben dettagliate le spese per la cera (circa una decina di ducati l’anno), con la quale i frati, anche se a volte le acquistavano già fatte (sempre a peso), confezionavano candele, usate particolarmente per le funzioni de “li tredeci venerdi”, in occasione della festa in onore di San Francesco di Paola e durante “la settimana santa, tenebre” e “sepolcro”, quando si accendeva “il Cereo del Sabato S.o.” per la cui confezione serviva più di una libra di cera.

La spesa sostenuta dai Paolotti di Roccabernarda per l’acquisto di questa “cera”, ma anche di “cera Venetijana”, variò inizialmente tra il 27/29 grana/libra, per poi salire attestandosi attorno a 35/36, fino a raggiungere i 45/50 grana/libra che si registrano verso la fine del periodo considerato. In altri casi, invece, si segnalano prezzi sensibilmente più bassi che, evidentemente, sono da mettere in relazione all’approvvigionamento di cera meno elaborata e di minore qualità, come nel caso dell’acquisto di “cera per le tenebre” a grana 20 la libra e di “cera vergine”, ovvero di cera ottenuta dalla sola fusione con acqua calda, senza subire alcun processo di purificazione, al cui acquisto bastavano soli 10 grana a libra.[xxiv]

Riscontriamo prezzi simili di questo prodotto verso la fine del secolo, nei conti del monastero francescano di Santa maria della Spina di Policastro che, durante il periodo gennaio 1782 – maggio 1784, oltre ad approvvigionarsi di candele alla fiera di Mulerà l’otto settembre 1782, spendendo “per tanti candelotti di cera per la S. Spina d. 03=07”, dovette sostenere anche le seguenti spese: “per Cera Russa d. 0=60”, “per libre cinque di Cera d. 02=00” (40 grana a libra), “per libre diece di cera d. 4=30” (43 grana a libra), “per libre quindici di cera d. 06=45” (43 grana a libra), “per libre otto di cera d. 3=20” (40 grana a libra), “per libre sei di cera d. 2=52” (42 grana a libra), “per libre Nove di Cera d. 3=78” (42 grana a libra).[xxv]

1 ducato = 5 tari = 100 grana. 1 rototo = 33 e 1/3 oncie. 1 libra = 12 oncie.

Il “Paese di miele”

Essendo un’attività strettamente legata alla fioritura delle specie naturali presenti, e quindi fortemente dipendente dalle caratteristiche ambientali locali, riscontriamo che le principali aree produttive dove nel passato si affermò l’apicoltura, tendono a mantenere ancora questo primato all’attualità.

A tale riguardo, argomentando “Dell’api, e mele” in Calabria, verso la fine del Seicento, il Fiore pone in risalto che: “Di queste api addunque ella è quasi tutta riempita la Calabria, e per ogni parte, fosse di montagna, o di marina, così per il temperamento dell’aria, come per la bontà de’ pascoli, fiori per ogni mese, anche de’ più orridi dell’inverno, onde si veggono famose tenute di questo impiego, e con tanta abbondanza del dolcissimo liquore, che se ne riempiono giarroni come cisterne. (…) Da che di pari viene in conghiettura la copia della cera, si che non pur basta biancheggiata alla Calabria Festiva, che ne consuma molta, ma oltre ne passa in molti luoghi, come parimente il mele.”[xxvi]

Per quanto ci riguarda più da vicino, le prime attestazioni circa la particolare importanza di questa attività, ci provengono dall’area compresa tra Crotone e Rossano che, già nel periodo altomedievale, sembra avesse maturato un particolare primato nella produzione del miele.

Nel “Libro delle misture” (Sefer Mirqahot) composto intorno al 970 dall’ebreo Shabbetai il Medico, noto come Donnolo figlio di Abramo, parlando “del miele usato per rendere gradevoli le medicine amare, egli dice che il più adatto è quello che si produce nei luoghi in cui abbondano la menta, l’origano, la ruta, l’isoppo, il rosmarino e la salvia. Tale miele, simile a quello attico prescritto da Ippocrate, viene prodotto – egli informa – a Otranto, Oria, e in Calabria, nella località chiamata Mirto, vicino alla città di Rossano.”[xxvii]

Anche Gabriele Barrio verso la metà del Cinquecento, mette in risalto la particolare vocazione alla produzione di miele del territorio compreso tra il corso dei fiumi Neto e Trionto e, traendo spunto dalle Metamorfosi di Ovidio, afferma: “Melissa vetustum oppidum est aedito loco ab ape dictum, aut fortasse a Melisso Cretensium rege, aut Melisseis Cretae populis conditum: civis melisseis et melissius. Cuius meminit Ovidius lib. xv. ut dudum ostendimus.”[xxviii]

L’importante produzione di “mella clara” è ricordata dal Barrio anche riguardo i territori di Cirò[xxix] e Cerenzìa,[xxx] come ribadiscono nel Seicento anche il Marafioti[xxxi] e il Fiore,[xxxii] mentre a Verzino,[xxxiii] e Scala l’autore segnala l’esistenza di un “mel optimum”.[xxxiv]

La particolare importanza di questo alimento all’interno di una particolare dieta riconosciuta già durante l’antichità nel Crotonese, è sottolineata dal Nola Molise alla metà dei Seicento che, a proposito del pasto consumato abitualmente da Pitagora, rifacendosi a Giamblico,[xxxv] afferma: “Mentre lui visse non magnò altro, che Mele, e pane, ne gustò vino giàmai, le sue bevande non erano altro, che herbe crude, ò cotte, non magnò mai frutti di mare, non fù mai saturo, non donò mai scandalo di sua vita, non magnò mai fave, et ordinò alli suoi discepoli, che in modo alcuno ne magnassero”.[xxxvi]

L’uso comune dei prodotti forniti dagli alveari da parte degli abitanti di Melissa, risulta evidenziato alla metà del Cinquecento. Nei conti comunali di Melissa dell’annata 1561-62, il “mele” risulta infatti, tra i generi alimentari forniti dall’università al commissario regio e al suo seguito, che aveva il compito di numerare la popolazione della terra,[xxxvii] mentre, negli stessi anni, tra i “Capitoli et or.ni della Catapania li quali s’havranno d’osservare per li Cittadini habitanti, e comoranti in la T(er)ra di Melissa”, troviamo che chiunque “conducerà mele sia tenuto pagare per agiustatura un r.o di mele, e chi conducerà cera sia tenuto per agiustatura di peso grana due, e chi contravenerà caschi alla pena di car.ni cinque.”[xxxviii]

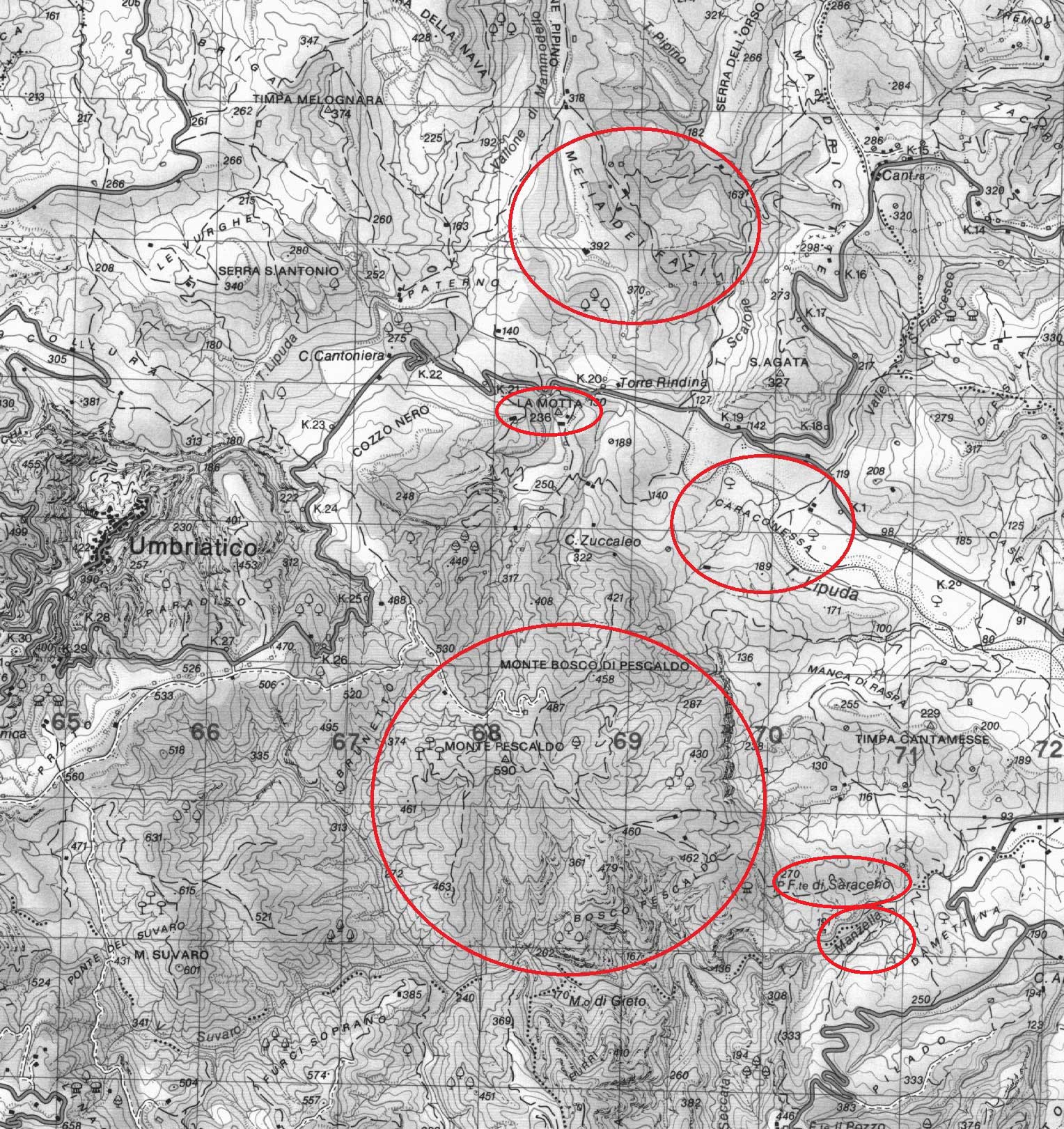

La particolare importanza riconosciuta anticamente al miele prodotto in questa parte del Crotonese, posta ai confini tra i territori di Umbriatico, Melissa e Cirò, è posta in particolare evidenza attraverso le notizie che ci fornisce il catasto onciario di Umbriatico (1743), dove, in relazione a ciò, compare il toponimo “Paese di miele” che identifica uno dei possedimenti della Mensa vescovile di Umbriatico: “Di più possiede un altro Comprensorio di T(er)re in luogo detto Paese di miele di tom.te Cinquanta giusta i beni dell’Ill(ust)re Possessore, e dell’istessa Mensa”.[xxxix]

Il bene confinante con altri della detta Mensa e con quelli della Corte di Umbriatico, risulta mensionato in questo periodo anche nel catasto onciario di Melissa (1743), dove il “Comprensorio di terre loco d.o Paese di Miele di tomolate quaranta”, risulta confinate “colla Difesa di Caraconissa, colla Difesa di Melia della Camera Marchesale e colla Difesa del Pescaldo.”[xl] Nelle vicinanze la Mensa vescovile di Umbriatico possedeva “il Feudo rustico, chiamato Maradea di tomolate circa sei cento, confinato colla Difesa del Saracino del mag.co Dom.co Giuranda, colla Difesa di Caraconissa della sud.a Camera Marchesale col fiume di Manzella, colla Difesa della Motticella della Ducal Camera di Carfizzi e con Territorio di Cirò Rupi del citato luogo del Pescaldo”.[xli]

L’esistenza di quest’area boschiva interna, dove il toponimo “Paese di Miele”, ovvero “Paese [fatto] di Miele”, assieme a “Melia” e “Melissa”, può essere correlato all’esistenza di un luogo caratterizzato dalla particolare presenza delle api e del loro miele (“mele”), evidentemente riposto nelle cavità degli alberi, giustifica la particolare importanza che l’apicoltura registra in quest’area. A riguardo, infatti, nel catasto onciario di Umbriatico, spicca la particolare presenza di numerosi “Alveari d’Ape” esistenti in questo territorio alla metà del Settecento: Domenico Anania massaro, possiede “Alveari d’Ape num.o tredici stim.ta per annui Car.ni tredici” (f. 4v); Domenico Le Pera massaro di Savelli, possiede “alveari d’Api num.o diciassette stim.ta la rend.ta per annui Car.ni diciassette” (f. 6); Giacomo Lucente bracciale, possiede “Alveari di Ape num.o sei stim.ta la rend.ta annui g(ra)na sessanta” (13v); Giuseppe Cozza massaro, possiede “Alveari di Api num.o uno stim.ta per annui g(ra)na diece” (f. 15v); Gio. Battista Labonia bracciale, possiede “Alveari di Api num.o trentacinque stim.ta la rend.ta annui car.ni trentacinque”, tra i pesi da dedursi “Al R(everendissi)mo Cap(ito)lo sop.a le sud.i Alveari di Ape annui duc.ti Cinque e gr(an)a settanta e perché la rend.ta Caricatali di d.e alveari non è più che Car.ni trentaCinque tanti se ne deducono” (f. 16); Salvatore La Manna bracciale decrepito, possiede “Alveari de Api num.o nove stim.ta la rend.ta annui Car.ni nove” (f. 23v); D. Fabio Giuranna sacerdote e arcidiacono, possiede “Alveari di Ape num.ro Cento stim.ta la rend.ta annui duc.ti diece” (f. 28v).[xlii]

Note

[i] “Percipiuntur fructus ex apibus cum tempus congruum fuerit bis in anno vid. in festo Sancti Iohannis et citra exitum mensis septembris et percipiuntur pro quolibet cuparello apum tarenos tres vid.: de cera libra III minus tertia et quelibet libra valet grana quatuordecim et de melle rotuli sex et quilibet rotulos valet grana III et si tempus non fuerit congruum percipitur fructus semel in anno in festo Sancti Iohannis et percipitur pro quolibet cuparello tarenus unum et grana decem videlicet de cera libra I et tercia de melle rotuli tres et debent esse ubi sunt arbores flores et aqua a quibus possint percipere pascua et aquam et cum mel extrahitur a cuparello includuntur omnes apes in fundo cuparelli cum fumo et debent habere unum hominem qui custodiat eas.” Reg. Ang. XXXI, 1306-1307, p. 149.

[ii] Fiore G., Della Calabria Illustrata, Tomo I, 1691, p. 554.

[iii] 22 aprile 1568. “Alvara de ape 32 piene vendute a quattro Car.ni lo pezzo a cola d’arcuri d. 12.4.0 levando de quarta alvara octo”, “Un barrile di mele vale ducati 3.0.0.” ASCZ, Notaio Cadea Cesare Cirò, busta 6, ff. 101v-102.

[iv] Pesavento A., La mensa dei poveri e la mensa dei ricchi nel Crotonese, www.archiviostoricocrotone.it

[v] Nel bilancio del mag.co Gio: Dom.co Mazzei erario di Melissa, relativo al periodo dal primo settembre 1737 per tutto agosto 1738, troviamo: “li Cupi dell’Ape”. ASN, Archivio Pignatelli-Ferrara di Strongoli, fasc. 15 inc. 5, f. 1v.

[vi] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 66-70.

[vii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 029-029v.

[viii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 112v-114v.

[ix] ASCZ, Cassa Sacra, Libri Antichi e Platee, Libro de’ conti della Procura della Ven.le chiesa di S.ta Anna (1745-1784).

[x] 9 settembre 1605. Joannes Ant.o Palmerio “Jaconum salvaticum” di Policastro, possedeva un ortale posto nel territorio di Policastro loco detto “sotto santa Caterina” con “otto copellis”. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Policastro, Busta 78 prot. 286, ff. 124v-125.

[xi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 109-111v.

[xii] AASS, 003D fascicolo 1.

[xiii] ASCZ, busta 860, anno 1760, ff. 240-241.

[xiv] 1561-62. “per sivo per fare candile”. ASN, Conti Comunali Fs 199/5, f. 4.

[xv] Rende P., La produzione di Pece e Deda nei boschi di Policastro, www.archiviostoricocrotone.it

[xvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Policastro, Busta 78 prot. 287, ff. 020-022.

[xvii] 20 dicembre del 1440. ACA, Cancillería, Reg. 2904, f. 209r.

[xviii] ASN, Dipendenze della Sommaria, Fs. 532, f.lo 10, f. 13, 15v, 24.

[xix] “Liber Visitationis maioris ecc.e et aliarum ecc.arum civi.tis s.tae severinae” AASS, 016B.

[xx] ASCZ, Cassa Sacra, Libri Antichi e Platee, Libro de’ conti della Procura della Ven.le chiesa di S.ta Anna (1745-1784).

[xxi] Fiore G., Della Calabria Illustrata, Tomo I, 1691, p. 554.

[xxii] AASS, 037A.

[xxiii] AASS. 006A, ff. 3 e sgg.

[xxiv] “per cera d. 2-3-16”, “per cera per li tredeci venerdi d. 3-1-0”, “per quatro rotola di cera Venetijana carlini trenta due d. 3-1-0” (29 grana/libra), “Per due rotola di candele carlini quindici d. 1-2-10” (27 grana/libra), “Per due rotola di cera al sepolcro carlini sidici d. 1-3-0” (29 grana/libra), “Per sidici libri di cera per la festa del S. Padre docati cinque e carlini sei d. 5-3-0” (35 grana/libra), “Per un apparato di candiliera con i finimenti carlini diceotto d. 1-4-0”, “per sei libre di cera d. 2-0-16” (36 grana/libra), “per diecesette libre di cera a gr(an)a 32 d. 5-2-4” (32 grana /libra), “per tre libre di cera per le tenebre d. 0-3-0” (20 grana/libra), “Per dieci libre di Cera d. 3-2-10” (35 grana/libra), “Per due libre di Cera dopo per le Tenebre d. 0-2-0” (20 grana/libra), “Per Cera per le Candele delle Tenebre grana cinquanta cinque d. 0-2-15”, “per mezzo rotolo d’incenzo, e libbre tre di cera un docato, e grana trent’otto d. 1-1-18”, “Per una libra di cera car.ni tre, e mezzo d. 0-1-15” (35 grana/libra), “Per due libre di Cera car.ni sette, e mezzo d. 0-3-15” (37 grana e ½ /libra), “Per otto libre di cera à car.ni tre, e mezzo d. 2-4-0” (35 grana/libra), “Per diece libre di cera carlini trenta sei d. 3-3-0” (36 grana/libra), “Per quindece libre di cera per la settimana santa, tenebre sepolcro, e festa del S. Padre docati cinque e carlini quattro d. 5-2-0” (36 grana/libra), “Per il Cereo del Sabato S.o libra una di Cera, ed oncie due d. 0-2-2” (35 grana/libra), “Per due Rot.la di Cera d. 1-3-10” (grana 31/libra), “Per sedice libre di cera per la festa del S. P. d. 5-2-0” (grana 34/libra), “Per una libra di cera per il sepolcro e tenebre d. 1-0-0”, “per una libra di cera vergine d. 0-0-10” (grana 10/libra), “per quindici libre di cera per la festa del S. P(ad)re a trentasei grana la libra d. 5-2-0” (grana 36/libra), “per tre libre di cera d. 1-0-5” (grana 35/libra), “per otto libre di cera d. 3-2-0” (grana 42 e ½ /libra), “per tre libra di cera d. 1-1-15” (grana 45/libra), “setti libri di Cera d. 3-2-10” (grana 50/libra), “per Novi libri di cera per la festa del S. P. d. 4-2-10” (grana 50/libra). ASCZ, Libri Antichi e Platee, Cartella 80/12.

1 ducato = 5 tari = 100 grana. 1 rototo = 33 e 1/3 oncie. 1 libra = 12 oncie.

[xxv] ASCZ, Cassa Sacra, Libri Antichi e Platee, busta 76/19, S. Spina Policastro.

[xxvi] Fiore G., Della Calabria Illustrata, Tomo I, 1691, p. 554.

[xxvii] Colafemmina C., Per la storia degli ebrei in Calabria, 1996, p. 2.

[xxviii] Barrio G., De antiquitate et situ Calabriae, 1571, p. 373.

[xxix] “Fiunt vina, olea, et mella clara.”. Barrio G., De antiquitate et situ Calabriae, 1571, p. 377.

[xxx] “Hic vina, olea, et mella clara fiunt.” Barrio G., De antiquitate et situ Calabriae, 1571, p. 374.

[xxxi] A proposito del territorio di Cirò il Marafioti afferma: “quivi si fà copia di grano, vino, oglio e mele, …” (Marafioti G., Croniche et Antichità di Calabria, Padova 1601, p. 201v) mentre, per quanto riguarda quello di Cerenzìa, c’informa che: “v’è copia d’oglio, vino, e mele; …” (ibidem, p. 204).

[xxxii] A proposito del territorio di Cirò il Fiore afferma: “Fiunt vina, olea, et mella clara, …”. Fiore G., Della Calabria Illustrata, Tomo I, 1691, p. 478.

[xxxiii] “Hic caseus probatissimus fit, et mel optimum.” Barrio G., De antiquitate et situ Calabriae, 1571, p. 374.

[xxxiv] “Non procul est scala castellum alterum cum oleo et melle optimo, …”. Barrio G., De antiquitate et situ Calabriae, 1571, p. 378. A proposito del territorio di Scala il Marafioti afferma: “si produce in abbondanza’l mele”. Marafioti G., Croniche et Antichità di Calabria, Padova 1601, p. 201v.

[xxxv] Giamblico, De vita pythagorica 96-98.

[xxxvi] Nola Molise G. B., Cronica dell’antichissima e nobilissima citta di Crotone e della Magna Grecia, Napoli 1649, p. 132.

[xxxvii] “paghato per sei rotula de mele comperato da Donno Cola sei carlini d. 0-3-0”. ASN, Conti Comunali Fs 199/5, f. 5v.

[xxxviii] ASN, Fondo Pignatelli Ferrara di Strongoli, fs. 1, inc. 48, f. 45.

[xxxix] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta 7014, f. 66.

[xl] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta 5755, f. 404v.

[xli] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta 5755, f. 402v.

[xlii] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta 7014.