di Pino RENDE Arsac Centro Divulgazione Agricola n°11

Al tempo del feudo il “territorium” costituiva un luogo individuato da un confine continuo, su cui si estendeva la giurisdizione di un abitato e dove si trovavano i beni stabili dei suoi cittadini che, sia singolarmente quanto come comunità, vi esercitavano i loro diritti.

Limitato dagli elementi naturali del paesaggio naturale: rilievi, valloni, corsi d’acqua, linea di costa, particolari alberi[i], esso apparteneva al sovrano che, assieme ad una serie di diritti, poteva tenerlo per sé o concederlo in feudo, tutto o parte, ad un suo vassallo che, in questo modo, deteneva un possedimento detto “tenimentum”.

La “terra” medievale

Nel Medioevo Le Castella, detta generalmente “Castella”,[ii] ma anche “Castellum ad Mare”[iii], è una “terra” posta nella contea di Catanzaro[iv] e in diocesi di Isola, vescovato che compare tra la fine del sec. IX e gli inizi del successivo.

Il suo territorio litoraneo caratterizzato da estesi boschi, era particolarmente ricercato per il pascolo delle mandrie che, dall’altopiano silano, calavano alle marine durante i mesi invernali, integrando il ciclo colturale praticato dagli agricoltori del luogo. A tale originaria attività si rifacevano gli antichi diritti o usi civici dei Castellesi, che essi godevano sul proprio territorio ancora in età moderna, a cominciare da quello di pascolo (“jus pascendi”), da cui discendevano quelli di attingere acqua (“jus aquandi”), di pernottare (“jus pernoctandi”), di farsi il ricovero (“jus faciendi tugurium”), di tagliare legna (“jus lignandi”) e di raccogliere ghiande e spighe (“glandare” e “spicare”).

Alla base della cittadinanza di Le Castella vi erano i “coloni” o “massari”, che prendevano in affitto e coltivavano la terra detenuta da un limitato numero di famiglie aristocratiche. Questa società di signori che dominava un territorio ricevuto in cambio della propria fedeltà, con il trascorrere del tempo lo aveva strutturato in relazione alle opportunità economiche concesse, ed in funzione delle sue potenzialità produttive, traendo da esso le risorse per affermare e mantenere il proprio ruolo.

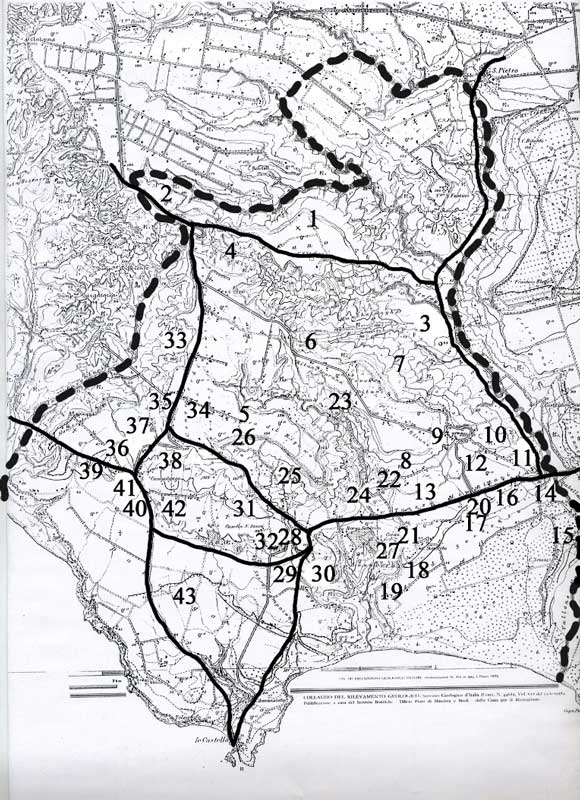

Tale strutturazione avvenuta con l’avvento del feudo, al tempo della dominazione normanna, comincia ad essere documentata agli inizi del Cinquecento, quando il territorio di Le Castella risulta suddiviso tra il vescovo di Isola (Ritani), il demanio regio (la “foresta delo suverito”), i monaci greci della chiesa di San Fantino e i monaci dell’abbazia greca di San Nicola de Malleotis (diocesi di Squillace), che si erano insediati sul luogo erigendo la “grancia” di Santo Stefano (tenimentum di Santo Stefano de Abgarodi).

Il processo che aveva condotto a questa struttura, comunque, aveva avuto origine già in precedenza, con l’insediamento delle primitive chiese di rito greco, sorte là dove era possibile controllare l’attraversamento del territorio, in una fase in cui l’economia medievale era ancora strettamente legata alle pratiche silvo-pastorali (sec. IX-XI). La situazione è evidenziabile attraverso i pochi toponimi greco-bizantini che caratterizzano il territorio agrario di Le Castella, che compaiono solo in relazione alla viabilità ed ai corsi d’acqua (“poro”, “mesa”/“mesoriaci”, “cuccuriaci”, “pilacca”).

Con l’avvio della latinizzazione, conseguente al passaggio dei possessi bizantini sotto l’autorità della chiesa di Roma (seconda metà del sec. XI), iniziò, invece, un deciso ripopolamento che consentì una vera e propria colonizzazione agricola del territorio. Ai monasteri greci andarono a sommarsi quelli di rito latino che consolidarono il presidio della viabilità, avviando il processo di messa a coltura del territorio, a cominciare dai terreni circostanti i loro insediamenti: l’abitato di Campolongo, dove sorse la chiesa di S. Giovanni, ed il ponte presso il “monasterium seu ecclesiam Santae Elenae”.

I re normanni, inoltre, concessero ai monaci greci dell’abbazia di Santa Maria del Carrà (diocesi di Nicastro), di insediarsi nell’area strategica di snodo viario della valle di S. Giovanni, costituendo la “grancia” di Santo Yanne o di S. Giovanni dell’Isola mentre, nelle loro vicinanze, s’insediarono i cistercensi dell’abbazia di Santa Maria di Corazzo (diocesi di Martirano). Da questi capisaldi ebbe inizio il dissodamento dell’incolto, attraverso il disboscamento mediante l’incendio della vegetazione naturale (“cesina”) e la conseguente formazione dei “territori aratorii” (seminativi) detti “gabelle” o “cabelle”.

La struttura agricola del territorio

La ripartizione del territorio agricolo attraverso la formazione di queste entità, generalmente di notevole estensione, rispondeva all’esigenza di garantire la coltivazione cerealicola senza pregiudicare la fertilità dei terreni che, in mancanza in un’adeguata concimazione, sarebbe velocemente decaduta per il continuo succedere a se stessa della coltura (ringrano).

Allo scopo, il ripristino della fertilità avveniva facendo seguire a tre anni di coltivazione un periodo di tre anni di pascolo, durante il quale le deiezioni lasciate dagli animali, ripristinavano nel terreno ciò che era stato asportato dal cereale, compiendo un ciclo di cui era garante il possessore della gabella e che doveva essere scrupolosamente osservato da tutti coloro che, tutta o in parte, avessero voluto prenderla in affitto.

A differenza dei seminativi moderni, caratterizzati da superfici piane e regolari, adeguate all’intervento meccanico, le antiche gabelle costituivano delle aree coltivabili poco definite, limitate da alcuni elementi naturali e caratterizzate da superfici molto irregolari, i cui contorni si insinuavano nell’incolto seguendo l’andamento del terreno e le vie di penetrazione seguite durante il disboscamento (valloni, corsi d’acqua, strade).

Accanto a ciò, le gabelle non possedevano neanche una forma permanente ma, in ragione della necessità di dover provvedere al ripristino della fertilità del terreno, mutavano continuamente, perché, ad ogni ciclo colturale, una parte di superficie ormai troppo sfruttata ed esausta, era abbandonata e rimpiazzata con altra sottratta al bosco con il fuoco. Senza contare che, in considerazione della scarsa intensità dei sistemi agricoli adottati, anche brevi periodi di mancata coltivazione, determinavano il rapido inselvaggimento della gabella e il ritorno di questa all’incolto.

Ne discendeva che, non possedendo rigidi confini, in genere grossolanamente determinati dalle gabelle vicine, dalla presenza delle vie o da qualche particolare orografico (valloni, rilievi), le gabelle non potevano essere dimensionate ricorrendo al dato della loro superficie coltivata ma, in maniera più pertinente, erano misurate in base alla loro produttività, espressa come quantità di grano mediamente producibile nell’annata (“salmata”).

Gabelle e terre

A testimonianza della fase che vede svilupparsi questa strutturazione agricola del territorio, la toponomastica relativa alle gabelle del territorio di Le Castella, evidenzia quasi totalmente l’uso della lingua latina, facendo diretto riferimento agli autori di questo primitivo dissodamento condotto dai Castellesi, sia in proprio (“guglielmo ganguzza”, “delo greco”, “yanni de anastasio”, “luca delo merulo”, “cosentino”, “guardiola”), sia attraverso l’azione della chiesa (“s.to stefano”, “corazzo”, “s.to nicola deli columbri”, “s.ta helena”, “valle de s.to giovanni”, “arcidiaconato”, “decanato”, “thesaurerato”, “lo canonicato”, “s.to nicola del porto”, “s.to andrea”).

Questo originario processo di messa a coltura è sottolineato dai toponimi delle gabelle riferibili alla flora spontanea che caratterizzava i luoghi (“mortilla”, “ogliastro”, “pirainetto”, “rigano”, “valle delulmo”), da quelli che si riferiscono ad alcuni elementi caratteristici del paesaggio naturale (“fontana murata”, “fontana dela petra”, “serra grande”), o che risultano direttamente correlati al dissodamento (“cesini”, “cesini delo innamorato”, “parmenti”, “mendola”).

Tutte queste classi di toponimi scompaiono completamente nella fase successiva a quella descritta, quando, in seguito all’appezzamento delle aree più appetibili e meglio coltivabili appartenenti alle gabelle disposte in prossimità delle vie, si giunse alla formazione delle “terre”.

In questo caso, si assiste alla completa scomparsa dei toponimi riferibili agli elementi naturali del paesaggio, e gli unici due gruppi che continuano ad essere testimoniati, sono quelli che si riferiscono ai diversi possedimenti della chiesa (“s.ta maria”, “s.ta domenica”, “s.to grigorio”, “grigorello”) o dei singoli cittadini che, in relazione a questo loro possesso, ottenuto in concessione perpetua dal feudatario (enfiteusi), erano tenuti a corrispondergli un censo annuale[v].

Anche in questo caso, come per le gabelle, la dimensione di questi appezzamenti è indicata attraverso la misura della loro produttività espressa in salmate ma, in considerazione del fatto che si trattava di porzioni più piccole delle gabelle, circa ¼ di essi risulta misurato in “tomolate” o “tuminati”.

A conferma della tendenza, l’uso di questa misura di superficie, risulta nel 75 % dei “petium terre”, frazioni degli appezzamenti precedenti. In ogni caso, comunque, sia i possessori delle “terre” che delle loro frazioni, erano obbligati a seguire l’alternanza triennale relativa alla loro gabella di appartenenza, dato che all’interno di questa, non esistevano sbarramenti per evitare il movimento degli animali, e era quindi impossibile la coesistenza tra aree adibite a pascolo e aree coltivate durante la stessa annata agraria.

La principale produzione era rappresentata dalla coltivazione dei cereali: il frumento (“granum”) e in misura molto minore, l’orzo (“ordeum”) e la segale (“jermano”), ai quali seguivano i legumi (“cicera, fabbas, alia legumina”), le piante tessili quali il lino (“linum”) e il cotone (“banbacem”).

Le mandrie

Per la sua integrazione con la produzione cerealicola, una grande importanza aveva l’attività pastorale che, oltre a renderne possibile la coltivazione dei cereali e a fornire la forza lavoro necessaria nei campi, forniva tutta una serie di prodotti importantissimi per la vita dell’uomo medievale (formaggio, lana, carni, pelli, etc.). Le produzioni principali ottenute dalla trasformazione del latte di pecora, erano rappresentate da “petie casei”, “giungate” e “recotie” mentre, la lavorazione di quello bovino, forniva i “raschiia” e i pregiati “casicavalli”.

Nel loro movimento transumante, i pastori calavano alle marine in autunno, per poi lasciare il piano in giugno diretti in Sila. I signori aristocratici, proprietari delle mandrie, le affidavano a dei “fidatores mandrarum” o “capimandra” che avevano il compito di gestire tutto quello che bisognava allo svolgimento del loro lavoro. Ai capimandra spettava il “servimento” in Sila che consisteva nel pagamento dei fitti e dei diritti inerenti il pascolo delle “defense” silane, nell’assumere i pastori, nell’anticipare grano, scarpe e tutto il necessario per il trasporto (mule, cavalli). Quando, invece, le mandrie si trovavano alla marina, dopo la “calata”, tutti gli oneri erano a carico del proprietario delle bestie[vi].

I pastori cosentini ed il vescovo di Isola

Come agissero queste figure e quale fosse il clima nella campagne di Le Castella durante il periodo preso in considerazione in questa ricerca, è evidenziato dai fatti che trovarono coinvolti i “pastores” cosentini Nicolaus de Canto e Berardo de Anglaro che, durante l’annata 1488-89, avevano preso in fitto ad uso di pascolo, il tenimento della Valle dell’Ulmo, stipulando con il “procuratore” dell’abate di Santa Maria di Corazzo, un regolare contratto (“pacto”).

Ad un certo punto però, era intervenuto il venerabile Antonio de Nicoletta, vicario di monsignor Angelo Castaldo vescovo di Isola, rivendicando i diritti vescovili sul luogo. In relazione alla resistenza dei pastori, il vicario, assieme all’arciprete Bernardo Conticello e a tutti i suoi preti, armati “cum lantii” e “spati”, spalleggiati dagli “homini de armi” del condottiero Jacobo Castracane e da altri uomini della città di Isola, si erano radunati a “la marina” avviandosi verso la Valle dell’Ulmo per andare ad appiccare il fuoco ai ricoveri dei pastori (“paglara”) e così sfrattarli.

Ne erano stati impediti dall’intervento del “capitanus” di Le Castella[vii], il magnifico Joanbattista Calamita, che li aveva fatti desistere dai loro intenti, ottenendo dai pastori l’obbligazione a pagare al vescovo quanto richiesto. Di fronte a questa costrizione, questi ultimi erano però ricorsi alla giustizia, e il 13 gennaio 1489 erano comparsi davanti alla “curia” cittadina che sedeva “per tribunali in teatro dicte terre ubi dicta curie ad praesens regitur et regi”.

La corte composta dai “nobili et egregii homini”, il “baiulus” Nicolao Antonio Marino, l’abate Nicolao Crescens giudice annuale (“annalis judex”), e da Francisco Cesar della città di Squillace, “notarus pubblicus per totum regnum sicilie”, ascoltate le testimonianze prodotte dalle parti, si pronunciò riconoscendo le ragioni del vescovo di Isola che, basandosi sul suo pieno diritto di esigere le decime delle pecore su tutto il territorio della sua diocesi[viii], aveva preteso un legittimo pagamento che prescindeva dall’affitto che i pastori avevano già corrisposto al possessore della gabella.

Le clausure

Alla strutturazione per gabelle, veri e propri compartimenti stagni che garantivano la rotazione triennale tra il pascolo e la coltivazione, facevano eccezione solo alcune parti del territorio che, per la natura delle produzioni che vi si realizzavano, dovevano essere necessariamente interdette al libero movimento degli animali.

Si trattava delle “clausure”, dove l’accesso risultava impedito da sbarramenti naturali, (corsi d’acqua, canaloni) o artificialmente creati dall’uomo (fossi, siepi) che ospitando viti, olivi e una miriade di altre specie da frutto, non potevano essere pascolate.

In relazione alla loro estensione ridotta e al tipo di coltura, che presupponeva una coltivazione più intensiva ed una piantagione regolare per file, le chiusure erano localizzate in aree di facile accesso servite dalle vie pubbliche e vicinali e con possibilità d’irrigazione, caratterizzandosi per un rigido schema di lottizzazione[ix].

Questa era organizzata attraverso la suddivisione del terreno in strisce parallele, lungo cui erano ricavate i singoli appezzamenti. Come riscontriamo nel caso del “subfeudo de fungardo” dove, attraverso l’uso della fotografia aerea, ancora oggi è possibile evidenziare queste strisce che individuano i vignali (“vinealis seu petiunculis”) e le vigne (“vinee”) realizzate anticamente.

I primi, dell’estensione di una tomolata potevano ospitare anche seminativi, le seconde suddivise in unità di 1000 “pedum”, erano destinate alla coltivazione della vite e degli alberi da frutto. Risultavano altrettanto diffusi appezzamenti di vigneto costituiti da 500 viti, mentre assai più contenuta era la presenza di vigne di diversa estensione[x].

Oltre alla vigna che assicurava il sostentamento ed il necessario corroborante alle fatiche del contadino medievale e che, per tale motivo, rientrava espressamente nei patti che costui aveva stipulato con il signore all’atto del suo insediamento sul territorio, egli possedeva anche un orto posto subito fuori le mura. Anche questi piccoli appezzamenti, come le vigne, dovevano essere necessariamente interdetti agli animali e posti al riparo da eventuali danni, come prescrivevano le norme che vietavano di portare le greggi sotto la via traversa a cominciare dalla metà del mese di marzo.

Tuttavia, a eccezione di queste piccole aree caratterizzate da un’agricoltura più intensiva e a volte specializzata (vigneto, oliveto), anche nella fase di massima espansione urbana, il territorio di Le Castella continuava ad essere caratterizzato principalmente dai boschi che, ricoprendo ancora la maggioranza dei terreni, dominavano incontrastati il paesaggio.

A cominciare dalla “foresta delo Soverito”, di pertinenza regia e dalla “defensa seu foresta” di S. Fantino che in ragione della sua natura di territorio corso (“curso”), analogamente a quello di Campolongo, era aperto all’esercizio dei diritti universali da parte dei cittadini, tra cui quello di libero pascolo per i propri animali. Ciò, in genere, era motivo di contrasto tra i cittadini ed il feudatario, che cercava di limitare gli antichi usi civici di questi ultimi creando delle proprie “defense” e mettendo a coltura il bosco.

I poteri del feudatario

In origine, feudatari furono coloro che in cambio della propria fedeltà ad un sovrano, ricevevano da questi il possesso di beni e diritti nell’ambito di un determinato territorio, impegnandosi a sostenerlo ed a seguirlo in guerra. In seguito, fermo restando l’obbligo della fedeltà, i feudi furono concessi dal re dietro un pagamento in denaro.[xi]

Ciò avvenne, ad esempio, nell’ottobre del 1496 quando, re Federico d’Aragona vendette per 9000 ducati, la terra di Le Castella assieme a Santa Severina, Policastro, Roccabernarda, Cirò, Cutro, S. Giovanni Minagò, Fota e Crepacore e 300 ducati annui, ad Andrea Carrafa col titolo di conte. Le Castella cercò di resistere e si rivoltò al conte. Costui, ricondottala all’obbedienza mediante la repressione condotta da Bernardo Villamarino, conte di Capaccio, ottenne dal sovrano di potere essere reintegrato nel possesso dei beni e dei diritti che, a causa dei turbolenti trascorsi, gli erano stati sottratti ed occupati illecitamente.

Dalla documentazione prodotta in tale occasione, e consegnata dal giustiziere Francesco Jasio nel 1518, apprendiamo che, relativamente all’investitura regia ricevuta, Andrea Carrafa deteneva “in feudum” i beni demaniali (“bona demanialia”) appartenenti alla “curia” di “Castellorum Maris” e una serie di diritti, a cominciare da quello di amministrare in primo e secondo grado, le cause civili, criminali e miste, con il potere di infliggere ogni tipo di pena corporale sino alla più atroce (“mero mistoque imperia et gladii potestate”), rimanendo soggetto al pagamento “dell’adhoa seu militari servitium in regno”[xii].

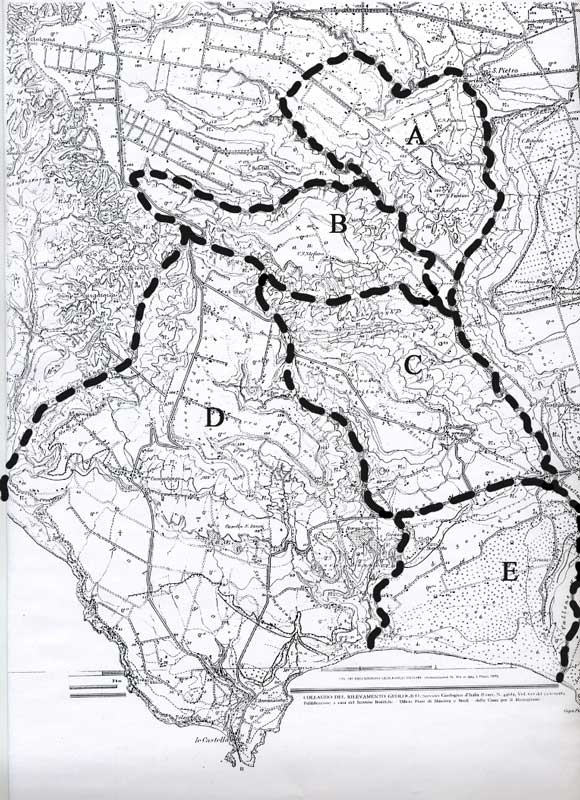

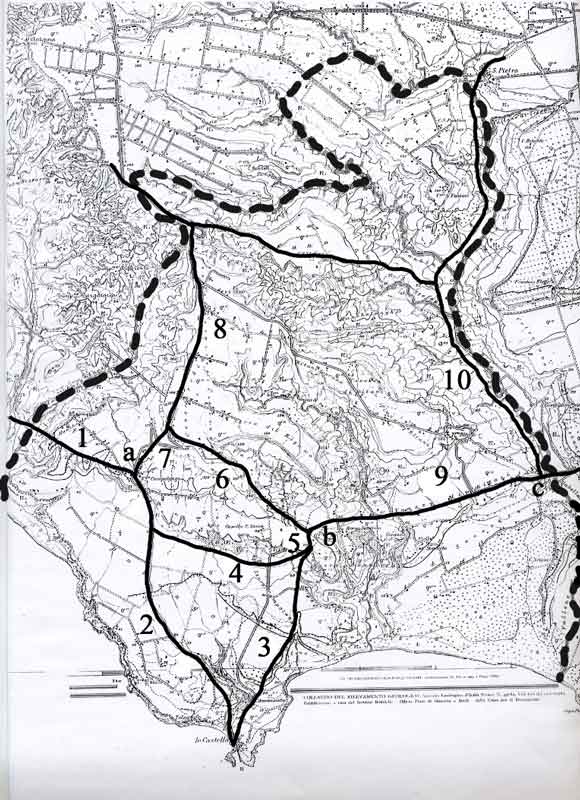

Questo possesso riguardante il “castrum” di Le Castella, identificato come “feudum quaternatum”, comprendeva, “in primis”, il castello (“castrum”) completo del suo armamento e del suo munizionamento, assieme al “territorium” di sua pertinenza, di cui risultano accuratamente descritti i confini. Nell’ambito del castello, dell’abitato (la “terra”) e del suo tenimento, il conte deteneva la “baiulationem” (o bagliva) che, assieme al “bancho justitiae … cum subtis capitulis juribus pro heminentiis et jurisditionibus antiquis solitis et consuetis”, era affittata annualmente all’incanto per circa 270 ducati.

In forza di questo diritto feudale, il feudatario assumeva diversi poteri che esercitava attraverso un proprio ufficiale detto “baiulo” che agiva in diversi ambiti di giurisdizione. Riguardo a quella rurale, egli estendeva il suo controllo e la sua sorveglianza su tutto il tenimento di Le Castella, amministrando giustizia, carcerando e comminando pene fisiche e pecuniarie ai trasgressori.

Nelle “foresta delo suverito” provvedeva a che nessuno abbattesse alberi di qualunque specie, mentre nella “defensa seu foresta” di S. Fantino era possibile approvvigionarsi del legname necessario per realizzare i ricoveri nelle campagne e la copertura delle case. Egli vigilava al fine di mantenere l’integrità delle fonti e dei fiumi, dove era vietato servirsi di veleno per pescare, e controllava che nessuno alterasse la purezza delle acque delle fonti, conducendovi porci o altri animali. In particolare, e con la sola eccezione dei periodi di siccità, era preservato il “vallono nominato volandrino”, dove era vietato condurre ad abbeverare gli animali sopra il luogo detto “la chianta grande”, destinato dall’università al lavaggio dei panni. Il baiulo si preoccupava anche di difendere il territorio dagli incendi, punendo i trasgressori e quanti avessero appiccato il fuoco ai resti della coltivazione dei cereali (“restuciis”) prima della metà del mese di agosto.

Egli inoltre, proteggeva tutte le coltivazioni dai danni arrecati da ogni sorta di bestiame “civium ut forentium”, sanzionando i proprietari degli animali che, nel caso di mancato pagamento, subivano il sequestro del bestiame sino al pagamento del dovuto. A tal fine, dopo la metà del mese di marzo, era fatto divieto ad ogni gregge di “animalium armentitiorum” di avvicinarsi alle coltivazioni più prossime all’abitato (vigne, orti) scendendo sotto la via traversa mentre, al fine di preservare l’igiene del borgo, era vietato condurvi ogni sorta di gregge.

All’autorità del baiulo era comunque sottoposta tutta l’attività pastorale che si svolgeva nel territorio. Egli infatti esigeva dai fidatori lo “jus fida” relativamente ad ogni animale grosso (bovini ed equini), e per ogni capra o maiale introdotto dai forestieri nei pascoli del tenimento, e aveva il diritto di esigere lo “jus disfida” relativamente ad ogni animale che, ad un suo controllo, fosse stato scoperto non fidato. Egli, inoltre, riceveva annualmente l’“integrum fruttum” prodotto nell’arco di tutta una giornata da ogni mandria (“jornale”).

Il baiulo si faceva pagare anche dai fidatori che prendevano in fitto le gabelle confinanti con il tenimento di Le Castella, esigendo annualmente lo “jus finaitae”. Per “la valle” in tenimento di Tacina, esigeva ogni anno sette tari ed un “aries sive montonus grossus”, oltre il “serratitio”, costituito da sei carlini, un capretto, dodici pezze di formaggio e dodici ricotte. Per “la finaitae nomi(na)te delo carigletto” in tenimento di Cutro, erano pagati sei tari, dodici ricotte, dodici pezze di formaggio e dodici raschi, che dovevano essere corrisposti entro otto giorni dopo la festa di Pasqua.

Al fine di salvaguardare il bestiame necessario allo svolgimento dei lavori agricoli, il baiulo, in forza dello “jus stertiatura”, dal primo di gennaio di ogni anno, si preoccupava di “stertiare” i prati e le terre poste in tutto il tenimento, sia nel caso di secolari che di ecclesistici, al fine di assicurare il necessario nutrimento agli animali usati nei lavori durante il triennio a semina. All’interno delle gabelle prescritte, ciò consisteva nell’imporre ai massari di lasciare a prato dodici tomolate per ogni paio di buoi (“paricchio”), necessario alla lavorazione del terreno di quella specifica gabella, e quattro tomolate per ogni “bestia de barda seu de sella” posseduta dal padrone. La stessa superficie doveva essere preservata a prato anche nel caso che la gabella non fosse stata seminata, mentre il restante poteva essere dato ai fidatori. In forza di questo diritto, durante il periodo della “stertiatura”, ogni giorno il baiulo riceveva un “tarenum” dai fidatori per i corsi di Campolongo e S. Leonardo.

Le prerogative riguardanti la bagliva riguardavano anche tutte le attività di scambio che si realizzavano tra le mura della terra, in tutto il suo tenimento e nel suo porto. In relazione a ciò, oltre allo “jus exigendi”, attraverso cui, in tutto il territorio “a banno”, il baiulo riceveva un carlino per la vendita a forestieri con pagamento in denaro di ogni “bestia grossa”, egli esigeva lo “jus dohane” da ogni forestiero che, con carri o “cum bestia di barda”, fosse giunto a vendere frutta e legna.

Questo diritto, eccetto il lunedì e durante i quindici giorni di durata della fiera di S. Nicola, era pagato anche da ogni forestiero che avesse voluto estrarre “vituvalia” via terra o “per marem”, o che assieme alla moglie, avesse deciso di stabilirsi temporaneamente a Le Castella.

Sia per quanto riguarda il commercio marittimo, che per quello che avveniva attraverso le vie di comunicazione terrestri, il baiulo esigeva il pagamento dello “jus catapanie” sia per la vendita al minuto, che per quella all’ingrosso cui erano soggetti i prodotti agricoli (olio, vino, lino, cotone, frutta, etc.) e quelli artigianali (stoffe, recipienti e stoviglie di creta) che erano tassati in relazione alla loro unità di misura specifica.

Accanto a questi diritti la corte di Le Castella deteneva dei beni immobili (“bona demanialia stabilia”): il “tenimentum” di S. Fantino posto “in territorio ditte terre castellorum”, alcune terre coltivabili ed alcuni lotti di terreno all’interno delle mura.

A questi si sommavano i beni recentemente reintegrati, ad eccezione del feudo di “campo longho suorum membrorum situs et positus in tenimento dittae terrae”, che era detenuto dall’illustrissimo “dominum comitem Ayelli” e sul quale verteva una lite tra quest’ultimo ed il conte di Santa Severina. Questi erano rappresentati dalla gabella della Valle dell’Ulmo, da terreni e vigne e da alcune case. Il conte esigeva, inoltre, una serie di censi enfiteutici (“bona censualia”) che gli erano corrisposti annualmente nel mese di agosto. Il conte, inoltre, possedeva le vigne ed i vignali appartenenti al “sub feudum curiae p.te numinatum de fungardo”, detenuto in “sub feudali servitio” dal nobile Camillo Poherius della città di Taverna.

Amministratori, ufficiali e mercanti

Generalmente assente o, comunque, quasi sempre residente lontano dai propri possessi, per esercitare il proprio potere ed il proprio ruolo, il feudatario disponeva localmente di un apparato burocratico-amministrativo composto da propri uomini di fiducia.

Ciò determinava che la classe mercantile cittadina fosse strutturata sulla base di un nutrito gruppo di notai, procuratori, scrivani, contabili, riscossori, ecc. necessari a seguire le diverse fasi della procedura amministrativa e commerciale[xiii], di cui facevano parte integrante anche gli “officiali” deputati all’amministrazione statale (governatori/capitani, giudici) e che si avvaleva degli uomini che presidiavano il castello, necessari a garantire il rispetto dell’ordine.

Come fosse strutturata tale organizzazione e quali fossero i rapporti esistenti tra le varie figure coinvolte, lo apprendiamo attraverso il “cunto del “rationale” (contabile) Antonio de Jacobo di Firenze che, a cominciare dal 29 dicembre 1485, si occupò della contabilità e dell’amministrazione delle entrate fiscali relative ai possessi feudali di “misser” Giovanni Pou: la “cita” di Isola e le “terre” di Le Castella e Tacina.

A questa data, succedendo a Margaridonno de Cicco di Le Castella, egli fu ordinato “exactore” dal principe di Taranto, attraverso la “conmissione” del “thesauriero” della provincia di Calabria Ultra Vincislao de Campitello, continuando a prestare il suo servizio come “perceptore dele dicte entrate”, anche dopo la confisca dei suddetti feudi da parte del re, in seguito alla Congiura dei Baroni, fino al 31 agosto 1487.

In questo periodo, accanto ad Antonio de Jacobo compare Cristiano Fera che assieme al primo, risulta destinatario di un ordine del tesoriere di Calabria Ultra, che lo incaricava di provvedere alla riscossione delle entrate di pertinenza del fisco regio, relative alla città di Isola ed alle terre di Le Castella e Tacina, con le quali provvedere al riparo del castello di Le Castella ed a retribuire il castellano ed i suoi compagni.

In precedenza, compiti di questo tipo erano stati assolti da mastro Jordano “ballio” di Le Castella, al quale i sindaci Antonello dela Guardia e Thomaso Greco, “aviano pagato li denari deli pagamenti fiscali”, che questi aveva utilizzato per retribuire il vecchio castellano Jannocto.

Nella sua “administrazione”, Antonio de Jacobo che, prima di ricoprire tale incarico, aveva svolto quello di “credenczeri” fin dal 1 dicembre 1483, attraverso il concorso e la collaborazione di propri uomini di fiducia, provvedeva a svolgere il suo “offitio” relativo alla riscossione delle entrate, a cominciare dalla “ballia” (bagliva) che era “rescossa” dal relativo “ballio” o “baglio” che periodicamente, provvedeva a versarla nelle mani dello stesso Antonio de Jacobo. Tra coloro che ricoprirono tale incarico figurano mastro Jordano per Le Castella e Salvo de Stilo che si preoccupava di riscuotere e consegnare i “censuali” di Campolongo.

Una seconda voce d’entrata era rappresentata dalla riscossione del diritto di “fida”, relativamente al pascolo di vacche (“bacchi”), buoi (“boy”), maiali (“porchi”) e giumente (“jum.ti”). Come avveniva, per esempio, per il tenimento di Rosito posto in territorio di Tacina dove, i cittadini di Le Castella pagavano una fida estiva di 5 grana per vacca[xiv].

Sempre relativamente al pascolo nei tenimenti deli Valli, Campolongo e Santo Leonardo, era riscosso il diritto di “finayti et jornali” nella cui raccolta si segnala Cristiano Fera. Vi erano poi le entrate derivanti dagli affitti di diversi terreni per uso di pascolo (“erbagio”) o per quello di semina (“terragio”), tra cui quelli della “cabella” di Campolongo.

A differenza dell’affitto ad uso di pascolo che era corrisposto in denaro, il terragio era corrisposto in grano e orzo, il cui ricavato era messo all’incasso dopo la vendita. Queste vendite erano disposte direttamente dal “notaro Micho Campano” o “Cimpano”, “conmissario regio in la provincia de calabria e procoratore gobernatore et factore de Misser Johanne Pou”, e coinvolgevano importanti mercanti con i loro procuratori locali che agivano nel porto di Crotone ed in quello di Le Castella. Oltre alla vendita al prezzo di tari 7 la salma, con consegne “in cotrone” a Gullielmo Riczo de Fiorencza (agente per il notaro Dionisio Mortella di Napoli) ed a Troylo Poeri o Puyeri de Taberna “factore et procuratore” di Garczia de Teche, risultano vendite a grana 6 e ½ la salma, con imbarco in Le Castella, a Carlo de Constanzo ed una consegna ad uno dei familiari del feudatario, il castellano “misser” Petro Pou “per soy victo”.

Le spese relative a tale amministrazione, erano rappresentate dalla provvigione dello stesso Antonio de Jacobo (12 oncie all’anno), dall’acquisto del necessario per scrivere, dal fitto dei magazzini per conservare il grano, dalle spese per il loro trasporto con i carri a Crotone e da quelle relative al pagamento degli “homini o famigli” che, con le loro armi, scortavano Antonio de Jacobo quando si recava a Borrello, Cosenza o Santa Eufemia per effettuare i versamenti.

Questi avvenivano in moneta corrente (“carlini”) nelle mani del notaro Micho Cimpano mentre, a seguito della confisca regia, Antonio de Jacobo corrispose quanto dovuto a Bactista de Vena che, a cominciare dalla metà di marzo 1487, fu prima “locumtenente” e successivamente, “substituto” di Martino Peres nuovo “thesauriero” della provincia di Calabria Ultra succeduto a Vincislao de Campitello.

La Catapania

Sia per quanto riguarda il commercio marittimo che per quello che avveniva attraverso le vie di comunicazione terrestri, il baiulo esigeva lo “jus catapanie” da tutti i forestieri (“hesteris”), anche da quelli abitanti a Le Castella (“advenia”), dividendo a metà l’introito della tassa con il sindaco.

In relazione a questo diritto, il baiulo esigeva una “libram” di olio per ogni “suma” ed un carlino per ogni “mezanella” di vino. Per la vendita all’ingrosso riguardante “linum” e “bambacem” (cotone), esigeva un carlino. Per ciò che era venduto a “rotoli” come il sale e la frutta, ad esempio le ciliegie (“cerasam”), esigeva un rotolo. Per ciò che era venduto in “mondelli seu quarti”, come “castaneas seu nuces”, esigeva mezzo tumulo per ogni carrata. Per ogni “suma cum bestia condutta et portata” esigeva un “mondelius”. Per ogni salma di “deda”, costituita da pezzi della ceppaia resinosa del pino con la quale si fabbricavano le torce per l’illuminazione e si accendeva il fuoco, esigeva un mazzo (“fasciculum”) del valore di un tornese.

In forza di questo diritto da ogni “mercatore seu oneratore navigii” si faceva pagare un carlino per l’uso del mezzo tumulo bollato (“medi tumuli seu mediarole”) con il quale avveniva la misurazione dei cereali durante il caricamento.

Un’idea sufficientemente dettagliata sullo svolgimento delle operazioni di carico dei cereali nel porto di Le Castella, c’è fornita dalla documentazione relativa alla contabilità dei diritti pagati e delle spese sostenute da domno Franco Regio che, per conto di Galeazzo Caracciolo, nei giorni 24 e 25 ottobre 1516, imbarcò grano ed orzo per Napoli nel porto di Le Castella[xv].

Qui Paulo Benincasa “et compagni” trasferirono dal “magazzeno” alla “marina” salme 203 e tomola 6 di grano e salme 14 di orzo “mesurate, coffiate et impunute in le carra”, da dove la “barcha” di Iohane Gangucia li traghettò sul “galione” genovese del “patrone” Baptista de Bartholo ancorato alla fonda.

A donno Bernardo Conticello, arciprete di Le Castella, furono pagati ducati 2 e grana 18 per “carricatura con li carra”, relativamente alle salme 217 e tomola 6 complessivamente imbarcate, alla ragione di grana uno per salma. Dallo stesso furono presi in affitto i 65 sacchi necessari per effettuare il caricamento sulla nave, alla ragione di un tornese al giorno per sacco.

Il cereale, infatti, sia nei magazzini che a bordo della nave, era stivato alla rinfusa e i sacchi servivano solo per la misurazione e le operazioni di carico. Per quanto riguarda il pagamento dei diritti, a Bartholomeo de Tibaldo di Tacina, mastro portolano e “locotenente” di Annibale Pignatelli portolano di Calabria Ultra residente a Monteleone, che per due giorni “stecte a vedere mesurare dicti grani et tenere cunto”, fu corrisposto un tari. Allo stesso fu corrisposto lo “iura salmarum”, relativo al trasporto delle merci all’interno del regno, alla ragione di 3 tornesi la soma.

Oltre a questi diritti, furono pagati al mastro portolano tari 3 per due mandati (uno per ogni giorno di caricamento) emessi in favore d’Antonio de Perrone di Le Castella “sostituto del dicto Bartholomeo” sul luogo, al quale fu esibito il permesso della Regia Camera (“pregiaria”) per effettuare l’estrazione ed al quale furono corrisposti grana 10.

Al “baglivo” di Le Castella “per tenere cunto et vedere la mesura de dicti grani”, furono corrisposti ducati 5 per le 217 salme e tomala 6 complessivamente imbarcate, alla ragione di 4 tornesi per salma, mentre al “sindico” di Le Castella furono pagati tari 1 e grana 10 per l’uso del “mezzo tumulo et sigillo dele Castelle”. Al termine di queste operazioni la merce accompagnata da una persona di fiducia (“supracarico”), fu posta alla vela e avviata a destinazione.

Note

Fonti principali consultate: Archivio Vescovile di Crotone, Reintegrazione dei feudi e dei beni del conte di Santa Severina Andrea Carrafa fatta dal giustiziere Francesco Jasio (1518), s.c.. Archivio di Stato di Napoli, Dipendenze della Sommaria, Fs. 552 I^ Serie, Cunto di Antonio de Jacobo (1486-87). Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera Sommaria, Numerazione dei fuochi n.133 (1532).

[i] Ancora nel Cinquecento la toponomastica faceva riferimento a particolari piante per individuare i luoghi: “a loco ditto la chianta grande”, “via qua itur ad salicem”, “la gabella dela valle delulmo”, etc.

[ii] Reg. Ang. XXXVI, p. 81.

[iii] Reg. Ang. XVII, pp. 57-58.

[iv] Rende P. Vicende feudali della contea di Catanzaro, dalle origini al dominio di Giovanni Ruffo (sec. XI-XIV), www.archiviostoricocrotone.it

[v] La concessione di un fondo in perpetuo da parte del signore ad un cittadino avveniva attraverso l’impegno di questi a risiedere nel feudo ed a migliorare le terre avute, da qui il nome di enfiteusi che significa coltura.

[vi] ASCZ, busta 912, anno 1748, f. 87.

[vii] Tra il 1471 e il 1477 Ferdinando de Almeda ebbe in concessione S. Severina, Policastro e Le Castella, Falanga M., Il manoscritto di Como fonte sconosciuta per la storia della Calabria dal 1437 al 1710, in Rivista Storica Calabrese n.1-2 1993, p. 252. Nel 1489 risulta capitano di Le Castella Joanbattista Calamita mentre, nel 1532 lo era Franciscus de Comite Joanne di Satriano.

[viii] La decima di “omnium animalium ab extera venientum ad ibidem pascua sumendum” era stata concessa al vescovo di Isola Luca da re Ruggero nel 1145.

[ix] Vigne e vignali si segnalano a Fungardo, Sanai/Sanasi, S. Elena, Volandrino, al passo di Dominico, etc.

[x] Sul totale delle vigne menzionate nel feudo di Fungardo, oltre l’80 % risulta composto da appezzamenti di 500 (48 %) e 1000 viti (33 %).

[xi] Castellorum Maris faceva parte delle terre del marchese di Crotone Nicolò Ruffo (1390). Alla sua morte passò alla figlia Giovannella e, morta anche costei, pervenne alla sorella Enrichetta che la portò in dote ad Antonio Centelles. A seguito della ribellione di costui a re Alfonso d’Aragona, nel dicembre 1444 fu assediata, confiscata e posta in demanio regio. Alla morte di Alfonso Le Castella si ribellò nuovamente e nell’autunno 1459, si arrese a re Ferdinando. Rimase di demanio finché, il 24 giugno 1642 il re, accogliendo la richiesta di perdono di Antonio Centelles, lo reintegrava nei feudi confiscati. All’inizio del 1466, dopo la cattura e l’uccisione del marchese, ritornò al re. La terra fu amministrata dalla regia corte attraverso capitani e governatori, finché il sovrano la concesse a Giovanni Pou, feudatario anche di Isola e Tacina (1483), che la tenne fino alla Congiura dei Baroni quando, a causa della sua ribellione, la terra nell’agosto del 1486, ritornò in demanio regio. In questo stato permase fino all’ottobre del 1496, quando re Federico d’Aragona, assieme ad altre terre, la vendette al conte di Santa Severina Andrea Carrafa.

[xii] Durante il medioevo, l’ottenimento di un feudo impegnava il vassallo a seguire il proprio sovrano in guerra all’interno del territorio del regno. Il feudatario aveva l’obbligo di intervenire con un certo numero di unità combattenti, costituite da un certo numero di uomini e di cavalcature. In seguito questo servizio militare, fu sostituito da un pagamento in denaro detto adhoa.

[xiii] In relazione alla necessità di assicurare un’istruzione a quanti si formavano per poter appartenere a questo gruppo, nel 1532 si segnala a Le Castella la presenza dell’insegnate (“magister scolarium”) Antonio Carpensanus di Taverna.

[xiv] Partite le mandrie per l’alpeggio, durante il periodo estivo le gabelle potevano essere fidate a forestieri fino all’autunno, quando avveniva il rientro delle mandrie alla marina (“fida de astati”).

[xv] Brasacchio G., L’argentera di Longobucco l’abbazia di Sant’Angelo de Frigillo e il porticciolo di Castella in un manoscritto del Cinquecento. Luigi Pellegrini Editore, 1972.